사이(間)에서 말(話)하다 공은주

말은 자신이 지시하는 대상에게 다다르는 것을 유예시킴으로 자신을 드러낸다.

말이 우리에게 의미로 다가오는 순간은 바로 이런 유예의 과정 중 어느 한 순간이라고 할 수 있다.

그 순간에 우리는 서로 소통하며 말에 의미를 부여하게 된다고 할 수 있다.

말은 우리의 통제로부터 스스로 독립하여 말 그만의 질서를 창조한다고 할 수 있다.

말의 질서에 포섭된 그 순간부터 우리는 환영의 세계로 들어서게 된다.

환영의 세계에서 대상은 대상, 그만의 고유한 지위를 가지게 된다.

하지만 그들의 지위는 환영에 근거 한 것이다.

대상은 말의 권위를 담보로 그 고유성을 보장 받으며 그와 동시에 소외를 경험하게 된다.

즉 대상은 그 자신이 주체로 발견되는 순간으로 향하는 사건과 시간을

말이 부여하는 지위를 통해 끊임없이 유예시킨다고 할 수 있다.

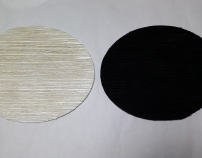

나는 말로 포섭된 대상을 2차원의 평면으로 소환하여 질료와 색채 그리고 구멍으로

재배치함으로써 필연적으로 발생하는 간극(間)의 역동성을 표현하려고 하였다.

그들은 점과 선 그리고 구멍이라는 호명을 받게 되면서 동시에

새로운 환영의 지위를 가질 수 있는 단초(端初)로서 화면을 구성하게 된다.

그들은 구체적인 대상도 질료와 색채의 덩어리도 아닌

바로 그 둘 사이(間)의 그 어떤 무엇의 지위를 가지게 되는 것이다.

나의 화면들은 말(言語)의 권위가 부여하는 의미의 질서로부터 독립하여

그들 스스로가 사건의 장소(場所)와 시간(時間)으로 자신들을 드러낸다고 할 수 있다.

그 장소는 분열과 떨림이 있는 바로 그 곳이다.

화면 전체를 아우르는 고요와 적막함 속에

가로와 세로선의 충돌은 어디로 향해야 할지 모르는 혼란 속에서 어느 한 지점에 정지하게 된다.

이 정지의 지점에서 새로운 질서는 출현하게 된다.

반복되는 가로와 세로선의 쉼 없는 떨림과 떨림,

자신도 어떻게 변할지 모르는 시간을 지나온 선, 분열된 틈 사이를 흐르는 선들......

정지한 듯이 보이는 화면은 사이(間)라는 생경한 시간과 장소를 창조 한다.

말은 우리를 환영의 세계에 머무르게 한다.

그 환영의 세계는 우리가 주체(主體)로 나아가게 하는 시간과 공간을 계속 유예시킨다.

말 그 자신의 운명처럼 말이다.

말의 질서아래에서 주체의 시간과 공간은 자신의 의미를 끊임없이 지연시키려고 한다.

자신의 의미로부터 계속 미끄러지는 주체의 시간과 공간은

소환되는 대상과 대상 그 사이(間)에서 필연적으로 재발견 된다.

사이(間)는 이러한 말의 질서

환영의 질서에 그 자신이 던져짐으로 생성되는 사건이며 공간이다.

즉 사이는 주체로 진입하기위한 유일한 때이며 장소인 것이다.

사이 그곳은 지금의 질서로는 “아직”은으로 명명되는

무한한 가능성을 개시(開始)해 주는 시간이며 장소이다.

이 무한한 가능성 안(內) 에서 우리는 말(宣布)해야 하는 것이다

비록 그 선포가 아직은 미완(未完)의 것이라 하더라도 말이다

*상승하는 시간 ,Mixed media on woodstick ,25cm × 2,0cm× 230cm each 9, 2016

over flow black dot

over flow black dot

Talk, Talk, talk

Talk, Talk, talk